„What’s your name?“ – „I’m Lance Armstrong and I kick your ass on a bike anyday.“

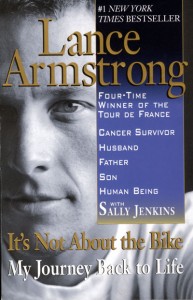

Das sagt Lance Armstrong auf die Frage seines Doktors am Tag nach der chirurgischen Entfernung eines Gehirntumors – sagt Lance Armstrong selbst in seiner Autobiographie „It’s not about the Bike“, die 2000 erschien. Solche simplen Fragen werden verwendet, um nach Eingriffen am Gehirn zu testen, ob ein paar falsche Zellen entfernt oder durchtrennt wurden. In dieser Antwort kommt das ganze Selbstverständnis eines Mannes zum Ausdruck, für dessen Auftreten seine alleinerziehende Mutter nur diese Worte findet: „It’s my boy.“

Und natürlich, es stimmt, es geht nicht ums Rad. Es geht ausschließlich um seine Person. Die Co-Autorin Sally Jenkins lässt er erzählen, wie er als Einzelkind bei seiner Mutter aufgewachsen ist, wie er an der Schule sich bei den vorherrschenden Ballsportarten blamiert, wie er mit einem geliehenen Rad auf lokalen Eve nts erste kleine Erfolge hat, wie hartnäckig er schon da trainiert, zunächst als Triathlet, später ausschließlich als Radsportler.

nts erste kleine Erfolge hat, wie hartnäckig er schon da trainiert, zunächst als Triathlet, später ausschließlich als Radsportler.

Auf dem im Buch beschriebenen Weg hat alles zunächst den Charme eines unermüdlichen Underdogs, der sich in einer Sportart behauptet, die Mitte der 80er in den USA in der öffentlichen Wahrnehmung faktisch nicht existiert. Das Image des Lonesome Outsiders hat allerdings auch hier schon erste Risse, statt seines Rades erwähnt er lieber mehrfach die Marke seines Sportwagens, den er schon bald fährt.

Vollends zur Selbstbeweihräucherung wird es spätestens in dem Moment seiner Krebsdiagnose. All die „befreundeten“ Ärzte, Trainer, Manager, Teamkollegen wirken einzig und allein zum Wohle des einen Menschen auf dem Planeten. Nicht, dass es nicht das Recht eines jeden wäre, sich selbst als das wichtigste Wesen zu empfinden, die Frage ist nur, ob ich das, wenn ich schon Weltmeister geworden bin und bereits einmal die Tour die France gewonnen habe, auch dem dümmsten anzunehmenden Leser in Buchform erzählen muss.

Sympathischer wird der dadurch keineswegs; dass er zu seinen aktiven Zeit als Radprofi im Peloton auch nicht gerade als Sympathieträger gilt, ist ihm durchaus bewusst – er führt das schlicht auf seinen Erfolg zurück. Hmm. Indizien für das Verständnis seines Selbstbildes finden sich an zahlreichen Stellen des Buches. So verweist er nicht selten auf seine Heimat Texas: Ein weißes, südamerikanisches Denken tritt hier in fast idealtypischer Manier hervor, wie man es vielleicht nur noch vom dann gar nicht mehr so fiktiven J.R. Ewing aus der Seifenoper „Dallas“ kennt. Texaner sind eben so.

Zum beim Erscheinen des Buches mit Spannung erwarteten Thema Doping findet sich keine einzige Zeile. Halt, doch, ein kleiner Hinweis: Als er die Geschichte der Tour de France schildert, formuliert er: „There was cheating right from the start.“

Wenn das kein Eingeständnis ist …

P.S. Nachtrag, 15.10.12:

Die mittlerweile bekannt gewordene Systematik des Dopings von, mit und durch L. Armstrong ist irgendwie gar nicht erschreckend. Eine gewisse Beruhigung macht sich breit. Er war also wirklich so gründlich, wie man immer vermutet hat.

USADA-Bericht zum Ausmaß des Dopings im US-Team um L.A.: http://cyclinginvestigation.usada.org/