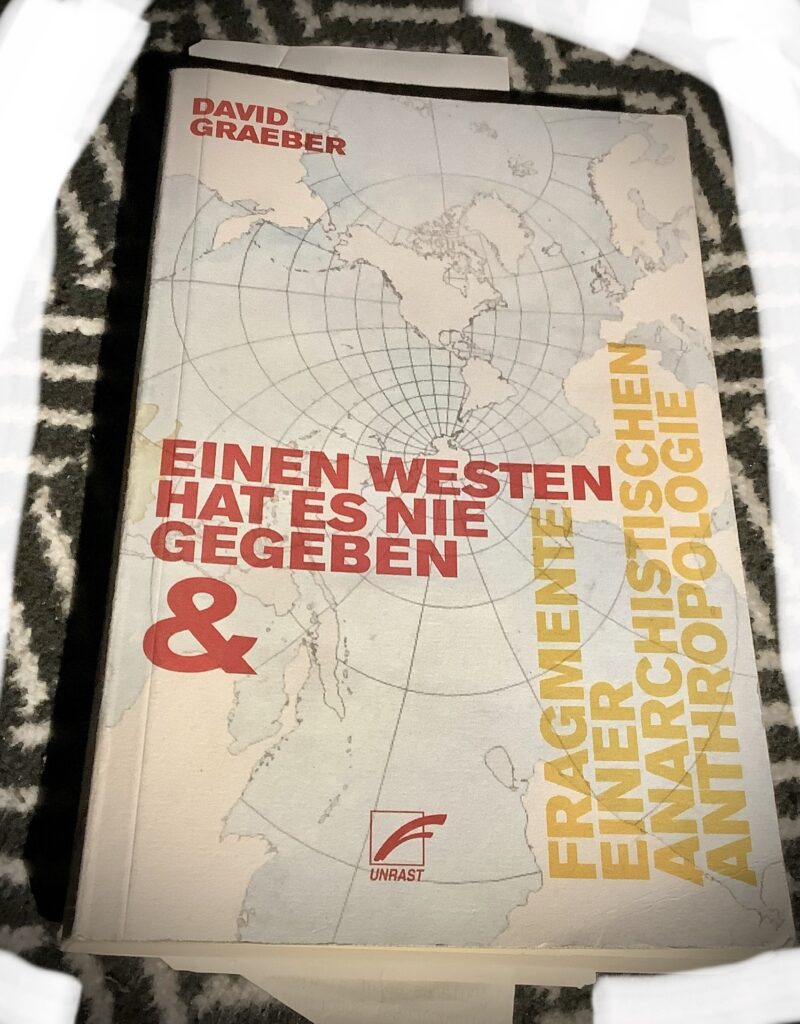

Rezension zu:

David Graeber: Einen Westen hat es nie gegeben &

Fragmente einer anarchistischen Anthropologie

Unrast-Verlag 2022 (Originaltexte im Englischen 2005 bzw. 2007)

Von Luhmann ist in diesem Blog schon ab und an mal die Rede gewesen, mindestens zumindest in den paar Gedanken zur „Gesellschaftsstruktur und Semantik“. Wenn man Luhmann halbwegs einordnen kann, mag man sich vielleicht wundern, was dieser nüchterne und in der Konsequenz oft technokratische Strukturdenker hier zu suchen. Hier, das heißt bei David Graeber, einem leider viel zu früh verstorbenen historischen Anthropologen, und hier, das heißt auch bei Begriffen wie „anarchistisch“ und scheinbar so provokanten Thesen wie „Einen Westen hat es nie gegeben“. David Graeber, der in den beiden hier in diesem kleinen Bändchen versammelten Essays versucht, eine Brücke zwischen Wissenschaft und politischen Aktivismus zu schlagen, ist mit diesem Ansatz auf den ersten Blick das ganze Gegenteil von Luhmann, der für solcherlei „System“-Überschreitungen sicherlich nicht nur kein Verständnis gehabt hätte, sondern dies auch aus seiner systemtheoretischen Strukturbrille als unzulässig betrachtet hätte.

Und doch musste ich beim Lesen der Graeberschen Texte wiederholt an Luhmann denken: So wie Graeber das scheinbare Selbstverständnis der sogenannten westlichen Welt, seine bis in schulische Lehrpläne sedierten Annahmen zur Entwicklung der Demokratie nahezu allein aus athenischem Geiste genüsslich seziert, wie er anhand zahlreicher Beispiele aus der Kultur- und Sozialgeschichte der Menschheit nachweist, das es ausreichend Bewegungen gab, die in diesen Belangen eigentlich besser waren und doch unterdrückt wurden, wie sich letztlich Diskurse von konkreten historischen Umständen und Begriffen bis zur völligen Umkehr veränderten – all das ist ein hervorragendes Beispiel für das spannende Verhältnis von Gesellschaftsstruktur und Semantik, wie es – anhand ganz anderer Beispiele und völlig unaufgeregt – Luhmann Anfang der 80er in gleichnamigem dreibändigen Pamphlet auf seine Weise analysiert hat. Letztlich geht es darum, wie sich Gesellschaft ihre Selbstbeschreibung selber schafft und wie diese wiederum auf reale Strukturen zurückwirkt. Genau das hat Graeber mit dem – nun muss man sagen – „schillernden“ Begriff der Demokratie gemacht. Mit der so aufgeladenen historisch-vergleichenden Analyse erscheint das westliche Selbstverständlichkeit als Wiege und Hort der Demokratie als ontischer Extremismus, den es ausreichend Gründe gibt, zu hinterfragen.

Wer sich auch nur halbwegs für eine demokratisch gesinnte Person hält, sollte das auf jeden Fall lesen.